長年住んでいるお家で歩いていると「あれ、ここの床が少し沈む…?」と感じること、ありませんか?

日常生活の中で床のトラブルに気づくと、やはり不安になるものです。

そんなお悩み、ヒカリフォームならしっかり解決できます!

木造住宅でよく見られる床のトラブル、その原因の多くは、古い工法を用いたいわゆる「昔の工法」にあります。

具体的には…

根太(床を支える木材)に直接フローリングを張ることが原因となっています。

※この記事では既存の床が複合フローリングの場合を想定しています。

現在のフローリングリフォームには大きく分けて

「重ね張り(上張り)」

「張り替え」

の2種類がありますが、特に施工の条件を満たしている場合メリットが大きいのが「重ね張り」です。

今回は、この「重ね張り」リフォームについて、どんな方法で行うのか、メリットやデメリットは何か、施工の際に注意すべきポイントなどを詳しくご紹介します。

【トラブルの原因は?】

実は「昔の工法」に加えて、フローリングが合板(板を接着して作られたもの)で作られているからなのです。

そのため、長年の使用や湿気の影響によって接着部分が劣化し、床がたわんだり、沈み込みが起きやすくなるのです。

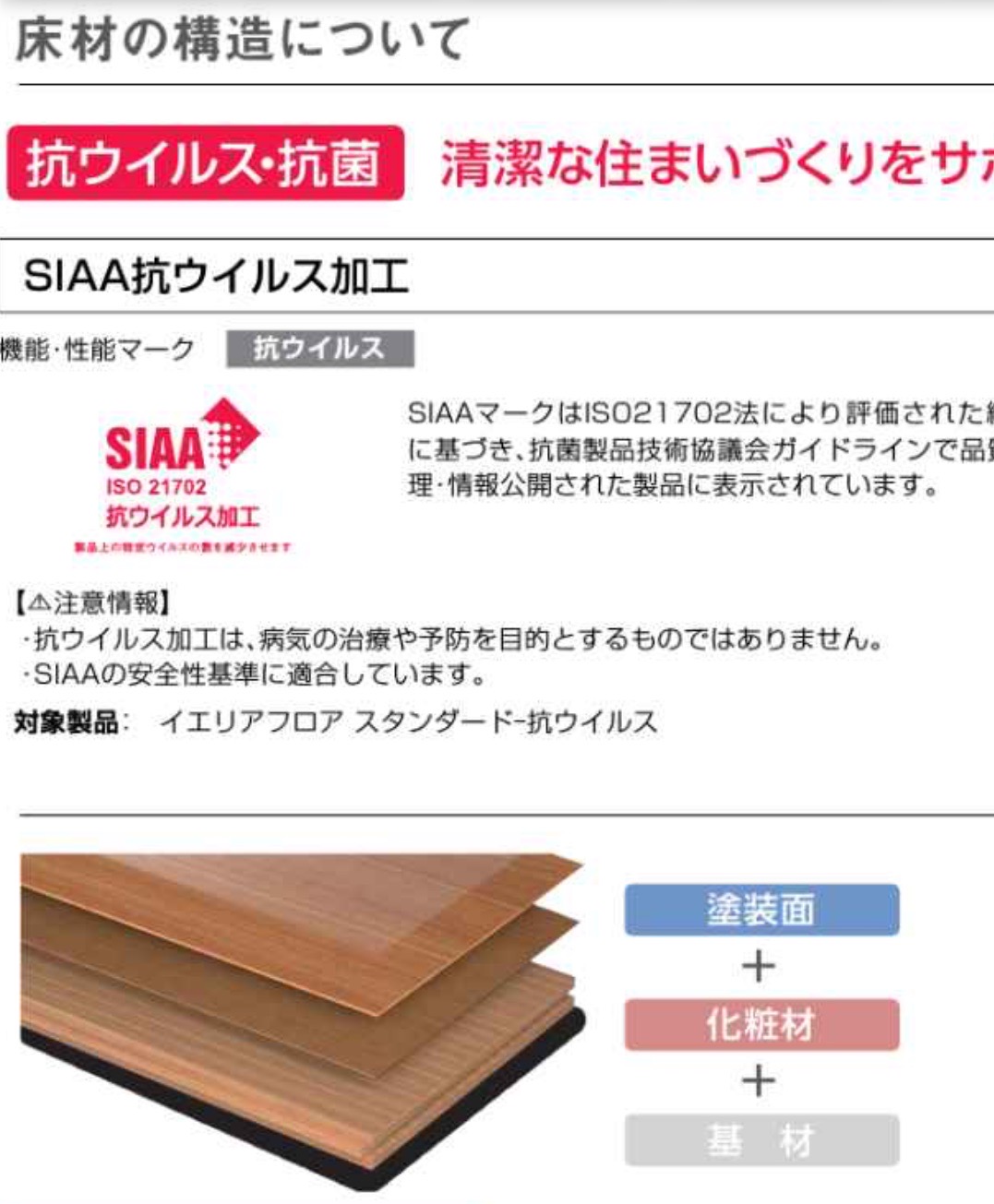

画像引用:DAIKEN公式カタログより

昔の工法▶︎根太に直接フローリングを張るのが一般的でした。

現在の工法▶︎24㎜のネダレスと呼ばれる部材にフローリングを施工したり、根太工法の場合でもまず12㎜のベニヤを張ったうえでフローリングを重ねるのが標準です。

結果▶︎「昔の工法」では長年の使用や湿気によって接着部分が劣化しやすく、フローリングが沈んだり、強度が低下しやすい傾向があります。

【重ね張りのメリットとは?】

では、「重ね張り」がなぜメリットが大きいのでしょうか。

これは、既存の床の上に新しいフローリングを張ることで、解体や撤去の費用を抑えながら強度を確保できるからです。

床の痛んでいる部分があれば補強し、その上に新しいフローリングを重ねることで、耐久性が大幅に向上します。

また、解体費用や廃材の撤去処分費用も少なく、リフォーム費用も抑えられるので、手軽にリフォームができるのが特徴です。

【重ね張りができる条件】

重ね張りにはいくつか条件があります。

①12㎜のフローリグを重ね張りした場合、床がその分上がるため、敷居からフローリングが上がらないか、建具と床の干渉がないか、収まりを確認する必要があります。

②古いお家では敷居の高さが30㎜ほどあることが多いので、この範囲内で収まるかどうかがポイントです。

【デメリットや注意点】

もちろん、「重ね張り」にも注意すべき点があります。

◾️下地の状態を確認できないため、根太や床材の腐食が進んでいる場合、根本的な解決にはならない可能性があります。

◾️根太から直さなければいけない場合は一度既存の床を解体し根太を交換してから床の施工が必要になります。

◾️床が12㎜上がるため、窓の底辺部分が床まである掃き出し窓がある場合は床見切りという物を使って収めるのが一般的です。

画像引用:DAIKEN公式カタログより

【まとめ】

「重ね張り」リフォームは、コストを抑えながら床の強度を高め、見た目も一新できる優れた方法です。

ただし、施工に入る前には下地の状態や建具との収まりなど、条件をきちんと確認することが大切です。

具体的には、12㎜のフローリングを重ね張りしても建具や敷居に干渉しなければ、そのまま施工が可能です。

もし収まらない場合は、張り替えを行うか、痛んだ床を補強したうえで、6㎜や1.5㎜の薄型フローリングを使って対応することもできます。

くらしのベースとして毎日を支える床だからこそ、安心して使えることが大切です。

「床の沈みが気になる」

「床のイメージを変えたい」

どんな小さな疑問でも構いません。経験豊富な代表が現場をしっかり確認し、あなたの生活スタイルに合わせた最適なリフォームプランを丁寧にご提案いたします。

ご相談はお電話または LINE公式アカウント[@hikariform] にて承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

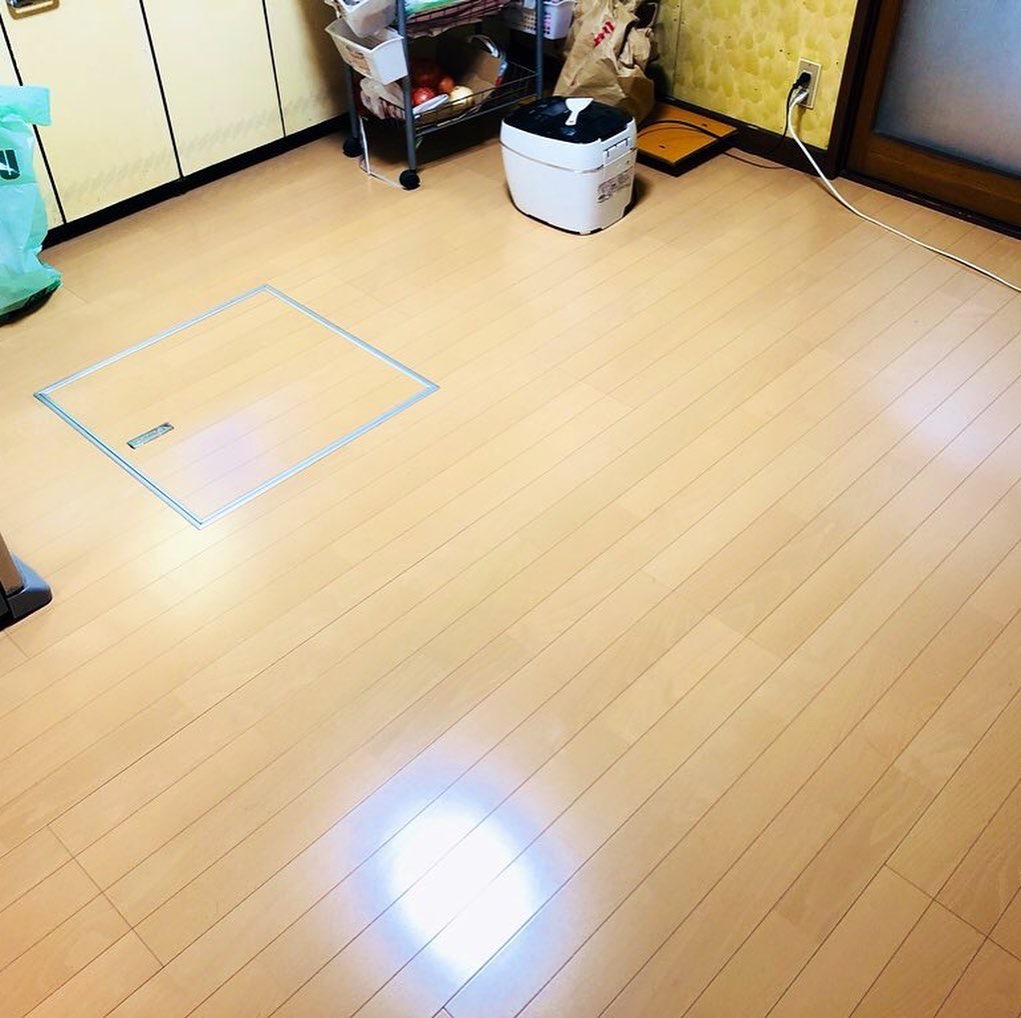

【施工事例】